ご相談随時受付中

お気軽にお問合せください

国際出向社員の人事労務上の留意点

(日本から海外編)

「海外出向者の社会保険適用関係」

(1)健康保険・厚生年金

健康保険と厚生年金保険は、適用事業所である日本の出向元との使用関係がある限り、被保

険者資格が継続する。

使用関係は、労務の提供、報酬の支払い、人事管理などの観点から判断されるが、実際の保険

者の判断は、「報酬の支払いの有無」を重要視しているケースがほとんどである。

ここで問題となるのが、保険料の基礎となる標準報酬月額をどのように算定すべきか、ということであるが、法律には海外勤務者の標準報酬をどのように算定すべきか定義されておらず、日本年金機構においては過去の事例の積み上げで判断しているというのが実態である。

ちなみに、2014年3月に、これまでの事例積み上げ事例をベースに、日本年金機構から海外勤

務者の算定報酬の基本的な考え方が示された。

| 『海外勤務者の報酬の取扱い』(2014年3月20日発表 日本年金機構) ・労働の対償として経常的かつ実質的に受けるもので、給与明細等に記載があるものについ ては、原則、全て「報酬等」となる。 ・海外の事業所から支給されている給与等であっても、適用事業所(国内企業)の給与規定や 出向規定等により、実質的に適用事業所(国内企業)から支払われていることが確認でき る場合は、その給与等も「報酬等」に算入することになる。 ・適用事業所(国内企業)の給与規定や出向規定等に海外勤務者に係る定めがなく、海外の 事業所における労働の対償として直接給与等が支給されている場合は、適用事業所から支 給されているものではないため、「報酬等」には含めない。 |

上記発表を踏まえて、筆者が年金事務所に確認し、そのやり取りの中で次のように理解した。

・給与明細の中で、海外現地で支給される部分が載っている場合は、その額は算定報酬から

除く。つまり日本から実際に本人口座に振り込まれているキャッシュベースで報酬を算定す

る

・一方、給与明細には載っていないが、海外現地で払われている給与が、実質的に日本側で

費用負担していることを証明できる書類(例えば出向負担金明細書など)がある場合には、

その海外現地払い部分も算定報酬に含める。

これまでの筆者の経験では、海外勤務することで上乗せされた手当を除き、海外赴任時の国内

給与をベースに標準報酬を算定し、その後もその基本給部分の増減をもって月額改定等を行っ

てきた会社が多数を占めていたのではないかと思われる。

実際の給与の支払い方(日本から払う円貨や現地で受ける外貨)は、会社の規程にもよるが、

大半は赴任時の家族構成で決まることも多く、単にキャッシュベースで報酬の算定をするのは被保険者の利益を大きく損なうケースもあり、必ずしも妥当な考え方とは言えないのではないかと考える。

また、赴任者の給与を日本と海外の会社でどのように負担すべきかは、赴任の目的や会社間の

関係、あるいは国税当局からの指導により決まることであり、これを個人の社会保険の費用(標準報酬)にリンクさせてしまうのは著しく公平性を欠くものと言わざるを得ない。

海外赴任者に関する社会保険の法整備が追い付いていないのが現状であり、早期に適正な法

律やルールが示されることを待ちたい。

(2)介護保険

国内に住所を有しない場合、介護保険の適用除外者となるので、「介護保険適用除外等該当

届」を保険者に提出する必要がある。

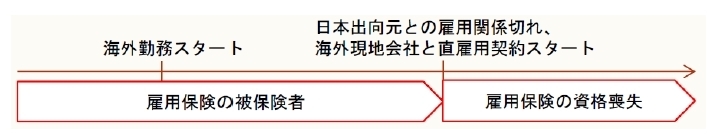

(3)雇用保険

雇用保険は、適用事業所である出向元との雇用関係がある限り、勤務地が国内外を問わず被

保険者となる。

(4)労災保険

「海外出張」中に発生した業務上の事故については通常の労災保険が適用となるが、「海外派

遣」中については、「海外派遣の特別加入」手続きを行っていない限り、労災保険の適用はな

い。

◆「海外出張」と「海外派遣」との違い

「海外出張者」とは、単に労働の提供の場が海外にあるにすぎず、国内の事業場に所属し、当該事業場の使用者の指揮に従って勤務する者であり、「海外派遣者」とは、海外の事業場に所属して、当該事業場の使用者の指揮に従って勤務することになる者と定義され、これらは勤務の実態によって総合的に判断されることとなる。

◎海外出張の例(特別な手続きなしで労災保険適用あり)

→商談、技術仕様等の打ち合わせ、市場調査、会議、視察、見学、アフターサービス、現地での突発的なトラブル処理、技術習得等のための一時的に赴く場合

◎海外派遣の例(海外派遣の特別加入をしないと労災保険適用なし)

→海外関連会社(現地法人、合弁会社、提携先企業等)への出向、海外支店などへの転勤、海 外で行う据付工事・建設工事(有期事業)に従事する場合

タックスイコライゼーション(Tax Equalization)とは、分かりやすく言うと、「ハイポタックス(HypoTax)の年末調整」のことである。

海外赴任時、又は、新年度初めに、日本で勤務していることを想定して、向こう1年間の給与をベースにみなし税金の計算を行うケースが一般的であるが、1年後には扶養条件が変わっていたり、税制や保険料率の変更などもあったりで、必ずしも当初計算したみなし税金が正しいとは限らないのである。

より公平性を保つには、年末調整を行うがごとく、改めて年間のハイポタックスを再計算し、その過不足を精算する手続きを行う必要がある。これが国際人事に携わる者の業界用語(世界共通)として、タックスイコライゼーションと呼ばれている。

ハイポタックスやタックスイコライゼーションという考え方は、決して日本の法律で定義されているものではなく、また、特定の外国のルールでもない。単に、海外に社員を派遣する際の国際人事上の考え方の1つである。

したがって、どの税金までを対象としてハイポタックスを計算するか、また、どのタイミングで、どの控除項目までのタックスイコライゼーションを行うのかは、各社の判断となる。

海外派遣社員の給与アレンジを考える上で大切なことは、会社にとっての経済的・事務的コストを最小化し、いかに社員のモチベーションを最大限に引き出すか、ということに尽きる。